- 融媒矩阵

-

微信

微博

抖音

快手

今日头条

视频号

百家号

搜狐

企鹅号

大雄宝殿

天王殿

普贤阁

金戈铁马的岁月里,南宋使臣朱弁怀抱一印,在大同被羁縻十七载。他身后是“靖康之耻”的国殇,眼前是金朝权贵的威逼利诱,却在绝境中完成了对气节最完美的诠释——拒仕伪齐、视死如归。更为动人的是,他的坚守并非消极的枯坐,而是以笔墨为刃,在异乡开坛讲学,著书立说,将华夏文明的星火悄然播撒。

他所撰写的《大金西京大普恩寺重修大殿记》,表面记录古刹重生,实则却奔涌着家国剧痛与文明不灭的信念。更富历史深意的是,三十余年后,金朝将其文刻石立碑,使宋朝使臣的笔墨,永远留存在辽金古刹之中。

这通碑因此超越了简单的纪事,成为一个震撼的象征:它见证了战争对文明的摧残,更见证了文明如何在个体生命的坚韧守护下,穿越政权更迭与民族界限,获得时间的承认。朱弁抱印独坐的身影早已融入历史风烟,但那石头上纵横的笔画,至今仍在诉说:最强大的力量,并非攻城略地的铁骑,而是那于无声处震古烁今的文化气节与人格光辉。

——编者

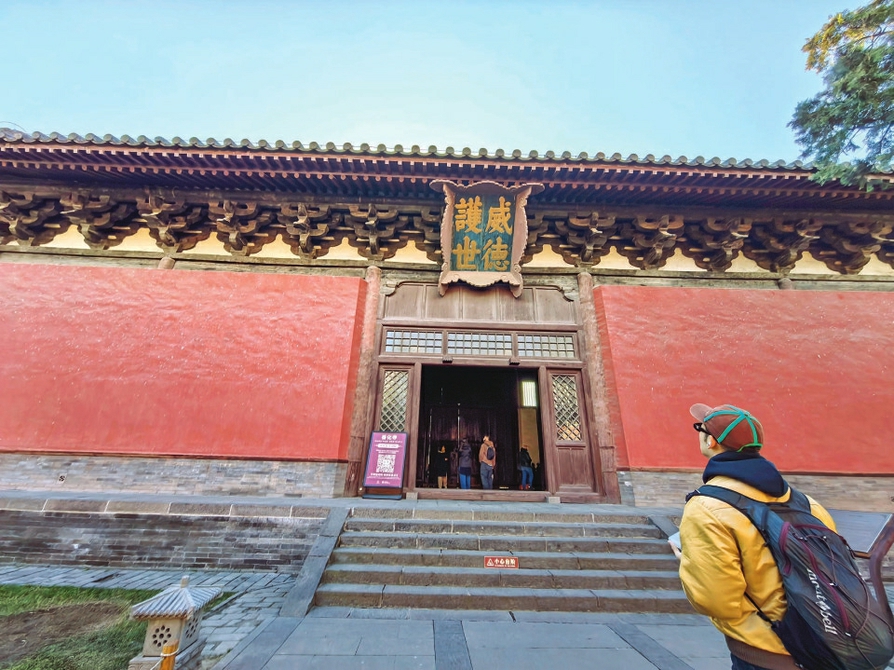

善化寺

善化寺位于大同古城南内环之西侧,俗称南寺。始建于唐开元年间,为唐朝国寺,五代后晋更名为大普恩寺,辽末毁于战火,金代重建,明正统十年(1445年),明英宗赐名善化寺,一直沿用至今。坐北朝南,占地面积52543平方米。天王殿(山门)、三圣殿、大雄宝殿和普贤阁为辽金建筑,两侧配殿和钟鼓楼为明清时期建筑。寺内保存金代塑像34尊,明代塑像9尊,清代壁画190平方米。金碑2通(包括那通著名的朱弁碑),明清重修碑3通。为国务院1961年公布的第一批全国重点文物保护单位。

初冬的塞外,寒风凛冽,天空没有一丝云,蓝得分外明净清澈。“九百年风云变幻宠辱不惊静观世变,七王朝岁月沧桑沉浮无意闲看人忙。”走近善化寺这扇厚重的朱漆山门时,门上的对联令人驻足沉思。山门巍峨——是承载的巍峨,斗拱层叠而上,如一朵倒悬的、在金代开始盛放的木质莲花。

穿过山门,建筑井然有序,天王殿(山门)、三圣殿、大雄宝殿沿中轴线层层递进,次第升高,左右辅以文殊、普贤二阁,形成严整开阔、主次分明的序列。三圣殿面阔五间,进深四间,单檐庑殿顶的线条,如大鸟收敛的羽翼,舒缓而有力。迈进殿门,光线与尘埃一同涌入。减柱法的运用让殿内出奇地高旷,一种由高度、幽深与庄严共同酿造的静穆,如潮水般将人淹没。目光首先被那巍然的华严三圣所攫取,金身虽暗,光芒内蕴,垂俯的慈目仿佛凝视着殿内每一个细微的尘粒。光线再暗一些,墙壁就开始“说话”了。那是清朝补绘的壁画,却依然努力衔接上更早的气韵。诸天礼佛,祥云缭绕,线条如春蚕吐丝,绵密不断。

就在这被佛光笼罩与彩塑装饰的殿宇之侧,在殿西稍暗的一隅,另一种时间,正以青石的沉默发出召唤。这便是《大金西京大普恩寺重修大殿记》碑,碑文由南宋使臣朱弁所撰,因而又称朱弁碑。

走近它,仿佛走近一个时代隐秘的窗口,又仿佛叩响一扇通往不屈灵魂的门扉。

辽、金、北宋之间的角逐

《辽史·地理志·西京道》载:“西京大同府,陶唐冀州之域……门,东曰迎春,南曰朝阳,西曰定西,北曰拱极……北门之东曰大同府,北门之西曰大同驿。初为大同军节度,重熙十三年升为西京,府曰大同。”

公元947年,耶律德光建立大辽国。1044年,辽兴宗升云州为西京,并设西京道大同府作为辽的陪都,从此称为大同至今。辽对大同非常重视,派重兵把守,“非亲王不得主之”“大抵西京,多边防官。”大同为辽之边防要塞。

1120年,金军攻陷辽上京,辽天祚帝耶律延禧逃往辽西京。同年,金与北宋签订“海上之盟”,相约南北夹击辽国以收复燕云之地。约定灭辽后,燕云十六州归北宋所有,北宋将原支付给辽的岁币转交金国。

辽保大二年(1122年),金国西路军最高统帅宗翰攻占大同府,仍以大同为西京,改西京道为西京路兼为大同府治和西京路治。之后,金失约,除武、应、朔、蔚诸州于北宋宣和五年(1123年)一度归宋,旋为金人所取。

1125年,逃亡途中的辽天祚帝在应州新城(今朔州应县)被金军猛将完颜娄室擒获,辽亡。

1127年,金军分东、西两路南下攻破北宋都城东京汴梁(今河南开封),徽、钦二帝在青城被金俘获。北宋亡。这便是历史上的“靖康之难”。于艺术有大修为的宋徽宗、有“卷甲北旆之意”“享国日浅,而受祸至深”的宋钦宗被押往西京,后又转至中京。

持印守节的“南宋苏武”朱弁

朱弁,(1085年—1144年),南宋官员、文学家,字少章,徽州婺源(今江西婺源)人,为南宋理学家朱熹叔祖,出使被羁于金一十七年,持印守节,被称为“南宋苏武”。

北宋靖康二年五月,徽宗第九子、曾为质于金营的康王赵构“登坛受命,礼毕恸哭,遥谢二帝,即位于府治。改元建炎”。是为宋高宗。

即位初(1127年),高宗即“议遣使问安两宫”。朱弁“奋身自献”,诏补修武郎,为通问副使,佐正使王伦使金。

宗翰是金国开国重臣、国相撒改的长子。作为金国西路军的最高统帅,宗翰以左副元帅的身份驻守云中,负责指挥对北宋的战争。在其父去世后,他继承了国相之位。

朱弁至云中,见到宗翰,他“邀说甚切”。傲慢的宗翰不听,让他住进客馆,并派兵把守。朱弁复以书信详陈利害,竭智斡旋。

南宋绍兴二年(1132年),金军联合刘豫伪齐军分五路对南宋岳飞的岳家军发起围剿,被岳飞率军一一击破。

是岁,金人忽然派宇文虚中来说和议可成,当遣一人到元帅府受书南归。宇文虚中想在王伦和朱弁之中选取一人,朱弁毅然将生的希望让出:“愿正使受书归报天子……则吾虽暴骨外国,犹生之年也。”

王伦将行,朱弁索留使印:“古之使者有节以为信,今无节有印,印亦信也。愿留印,使弁得抱以死,死不腐矣。”王伦解印以授,自此,朱弁视印重于生命,“卧起与俱”。这方印,是朝廷的符信,在无边无际的囚禁岁月里,它是故国山河的缩影,是士人信诺的象征。

金人深知,征服疆土易,收服人心难,便以归国为饵,诱朱弁出仕刘豫的伪齐。朱弁的回答如金石坠地:“豫乃国贼,吾常恨不食其肉,又忍北面而臣之?吾有死耳。”金人断其饮食,他固守驿门,忍饥待毙。最终,被折服的金人“致礼如初”。

之后,金人复图“易其官”,朱弁说:“吾官受之本朝,有死而已,誓不易以辱吾君也。”他移书金国贵臣,直言“上国之威命朝以至,则使人夕以死,夕以至则朝以死”。朱弁视死如归,又预先安排后事,“召被掠士夫饮”,从容笑谈已择“近郊某寺地”葬处,嘱托墓碑题字“有宋通问副使朱公之墓”。“于我幸矣”四字,道出其将死节报国视为归宿与荣耀的旷达心境。面对众人悲泣不能仰视,他“谈笑自若”,称“此臣子之常”。金人知其终不可屈,遂不复强。

朱弁羁旅所著的碑文及著作

在漫长的拘禁中,宗翰等相继死灭,朱弁“密疏其事及金国虚实”,上疏“此不可失之时也”。其后,王伦又使金还朝,以朱弁《奉送徽宗大行文》为献,“叹马角之未生,魂消雪窖;攀龙髯而莫逮,泪洒冰天。”帝读之感泣。金使来,亦称朱弁之忠节。

“风土南北殊,习尚非一躅。出疆虽仗节,入国暂同俗。淹留岁再残,朔雪满崖谷。御冬貂裘弊,一炕且跧伏。”朱弁“为文慕陆宜公,援据精博”“诗学李义山,词气雍容”,金国“名王贵人多遣子弟就学”,他“因文字往来说以和好之利”,进行着别样的“文明对话”与理念传播。

“诸佛菩萨之应世也,亦犹哲王之捄弊。或忠、或质、或文,虽制治不同,其趣一也……大金西都普恩寺,自古号为大兰若。辽末以来,再罹锋烬……”1143年,朱弁在云中的冬天呵着冻僵的手——他的手指记得临安茶盏的温度,此刻却握住北地的狼毫,在冰冷的屋子里开始撰写《大金西京大普恩寺重修大殿记》碑文。

“始予筑馆之三年。岁在庚戌冬十月,乃迁于兹寺,因得与寺众往来,首尾凡十四年如一日也。”笔锋落下时,他写下的不是汉字,而是时间的刻度。这是一篇奇特的文本,它的表面,是一篇严谨、典雅的寺庙重修功德记,详细叙述了圆满大师如何在战火废墟中,“舍衣盂凡二十万”,历时十五载,复兴古刹的伟业。朱弁以亲历者的身份,盛赞其“图于干戈未戢之际,则其成也实难”。然而,当我们读懂了朱弁,再重读碑文,字里行间便仿佛有了双重的声音。他写寺庙的“再罹锋烬”,何尝不是暗喻山河的破碎?他赞扬信众“髓脑支体尚无所吝”的奉献,又何尝不是对自己和无数志士“舍生全义”精神追求的呼应?

寺僧圆满大师,以花甲之年,发愿重修这座辽末以来“再罹锋烬”的巨刹。朱弁目睹他“化所难化,悟所未悟”,历时十五载寒暑,终使废墟重现庄严。他在碑文中盛赞圆满“身更兵火,备历艰勤,视己财货,犹身外影”。这何止是赞颂一位高僧,这分明是隔世的知己之叹。圆满以残年之躯,重塑物质的殿宇;朱弁以囚居之身,守护精神的殿堂。十七个春来,他看大雁北归;十七个秋去,他数落叶南飘。纸张会朽烂,记忆会模糊,唯有石头记得,记得他把“有宋”二字,刻得比刀剑更深。

“众以满之意状其事,以记为请。”“圆满今年七十有四,自惟君恩、佛恩,等无差别。成此功德,志实有在,非独为前途津梁也。”碑文只是平静地叙述,他的诗却记录了那些被软禁的漫长岁月和江南温润化成的刻骨乡愁。“风烟节物眼中稀,三月人犹恋褚衣。”他写北方春日的苦短与阴冷,一个“稀”字,道尽了异乡风物的陌生与荒凉;他更在《送春》中凄然叹道:“把酒送春无别语,羡君才到便成归。”送春,实乃自伤——就连匆匆的春天也能来去自由,而自己却归期无望。“结就客愁云片段,唤回乡梦雨霏微。”故国的山水,成了梦中断续的云片。愁如海,梦难归,薄酒不足以慰藉那彻骨的思念:“诗穷莫写愁如海,酒薄难将梦到家。”

朱弁的“守节不屈”,更在于那“守”之中,蕴含着积极的“传”与“化”。他将普恩寺的禅房,变成了传播文化的讲堂。那些女真贵族的子弟,聚集在这位江南囚徒身边,学习的不仅是诗词章句,更是那套精致而深厚的华夏文明体系。他撰写的《曲洧旧闻》《风月堂诗话》,不仅记录北宋旧事,品评诗人得失,更顽强地续写着中原文化的谱系。元好问在《中州集》中收录其诗38首,尊其为金初文坛“领袖”,这正是对其文化影响力的至高认可。

金皇统三年(1143年),当宋金和议达成,朱弁即将南归之际,普恩寺的圆满大师恳请他留下碑记,纪念寺庙重修之功。这便有了这篇著名的《大金西京大普恩寺重修大殿记》碑文。

朱弁碑的宏大叙事

让我们仔细读一下碑的落款:“皇统三年二月丁卯,江东朱弁记;少中大夫、同知西京留守、大同尹兼本路兵马都总管府事、上轻车都尉、济阳郡开国伯、食邑七百户、赐紫金鱼袋丁暐仁篆额;中宪大夫、西京路都转运副使、上骑都尉、鲁县开国子、食邑五百户、赐紫金鱼袋孔固书;通玄文慧大师、赐紫沙门圆满提点;大定十六年丙申八月丁酉初一日癸酉,三纲寺主沙门惠躅、尚座行完、都维那栖演立石;雁门解遵一刊。”

碑文撰于皇统三年(1143年),而刻石立碑却在大定十六年(1176年),中间相隔了33年。这是一个关键的时间差。

金主一直不承认宋高宗的帝位而秉持“康王构当穷其所往而追之”的观念,因而,宋高宗经常处于“出奔”“自扬州奔于江南”“自越奔明州”的颠沛流离的状态。彼时王伦、朱弁使金五年后,是在金军五路大军围剿岳飞而落败的情况下,金放王伦南归,传达有意和谈的意向;皇统年间,是金熙宗完颜亶时期。1140年,金兵又一次大举南侵,岳飞率领岳家军以少胜多,打败金军主力,先后收复郑州、洛阳等城,北伐连捷。金兀术向秦桧传话:“汝朝夕以和请,必杀飞,始可和。”宋高宗赵构与宰相秦桧为推进宋金的绍兴和议,一日内连发十二道金牌强令岳飞撤军。1141年宋金达成协议:南宋向金称臣,金册封赵构为帝;划定东起淮河、西至大散关为两国边界;南宋每年纳贡银25万两、绢25万匹,自绍兴十二年(1142年)起每年春季运至泗州交纳。为满足金方条件,1142年1月,宋廷以“莫须有”罪名将岳飞处死于临安。绍兴和议成。1143年,朱弁得以南归。

朱弁回朝后,仍苦苦进谏:“金人以黩武为至德,以苟安为太平,虐民而不恤民,广地而不广德,此皆天助中兴之势。若时与几,陛下既知于始,愿图厥终。”帝纳其言,秦桧恶之阻之。“靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。”1144年,朱弁卒。

大定年间是金世宗完颜雍时期,是金朝的鼎盛期,史称“大定之治”。金朝统治者与文化精英此时才将朱弁的旧文整理、追认,旨在展示本朝在文化建设和宗教包容上的成就。

因此,33年后的大定十六年(1176年),金朝官员丁暐仁、孔固郑重地将此文篆额、书丹并刻石立碑。篆额者丁暐仁的官职头衔长达40余字;书丹者孔固作为“中宪大夫,西京路都转运副使”,由他以其雄浑刚健的颜体书法书写碑文。而他们刻下的,是一个南宋囚徒的文章,他们删去了朱弁“有宋”的身份,仅署“江东朱弁记”。多么奇妙的一幕——金朝的印,宋朝的文,辽金的寺。当初扣押朱弁的政权,最终以最庄重的方式,保存并彰显了他的文字。

这通碑,不仅是善化寺的重生记,更是一位使臣用十七年风霜、用全部生命刻下的“气节之碑”。殿宇会老去,碑石会风化,但那抱印独坐、于绝境中以文明之火温暖自己的身影,那在无声处蕴惊雷的铮铮气节,却已渗入这古刹的每一寸砖木,随着岁月的呼吸,永恒地震颤、回响。

史莉文/图

编辑:温文